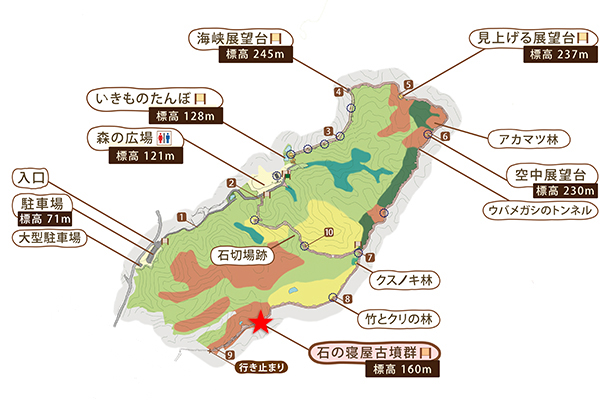

施設紹介

石の寝屋古墳群

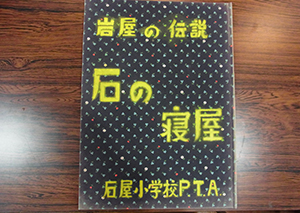

石の寝屋の伝説!

合計8基からなる古墳群です。2号墳で発見された須恵器の年代から、6世紀後半に築かれた古墳群であると考えられています。

地元の人には、「石の寝屋古墳」として親しまれており、「日本書紀」には「男狭磯(おさし)の墓である」という記述があり、その伝説が今に伝えられています。

※古墳は、この周辺にありますが、保存のため、現在見学できません。

男狭磯(おさし)の墓の伝承

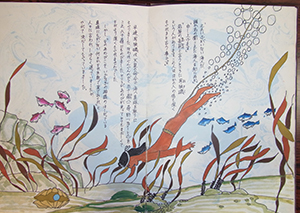

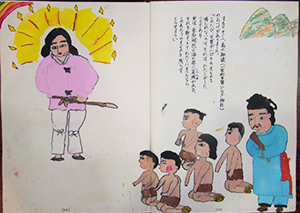

昔、允恭(いんぎょう)天皇が、岩屋の海底にある大きい鮑の貝の中に入っている白玉(真珠)を、島神(伊弉諾尊(いざなぎのみこと))に祀ろうとしました。

しかし、岩屋の海は潮流が速いうえ、海底までも深く、多くの海人(あま)は息が続かず、海底までたどり着くことができませんでした。

そこで、もぐりが得意な長邑の男狭磯(おさし)という男が呼ばれ、見事、海底までたどり着き鮑を採ってきましたが、海上に上がるとすぐに死んでしまいました。

その男狭磯を哀れに思った允恭(いんぎょう)天皇は、岩屋の海が見える西岡山の上に、立派な墓をつくりました。このため、地元の人は、石の寝屋古墳を男狭磯(おさし)の墓とも呼んでいます。

図・写真 出典: 淡路市教育委員会、淡路市立石屋小学校