����Ԃ����Ɓi������ƏZ��j

18���I����Ɍ��Ă�ꂽ�Ɛ��肳��鈰���s�O�̋�����ƏZ��ł��B

��_�W�H��k�ЂőS��̂�]�V�Ȃ�����A�����s�Ɋ���ۊǂ���Ă��܂����B

2016�N�ɕ��Ɍ���������̓��̐X�����Βn�ɗ��R�̕�炵�̌����ł���{�݂Ƃ��Ĉڒz��������܂����B

���܂ǂ�܉E�q�啗�C�Ȃǂ��ݒu����A���܂ǂɂ͓��̐X�����Βn�̐X�Â���ŏo��Ԕ��ނʼnΓ�������Ă��܂��B

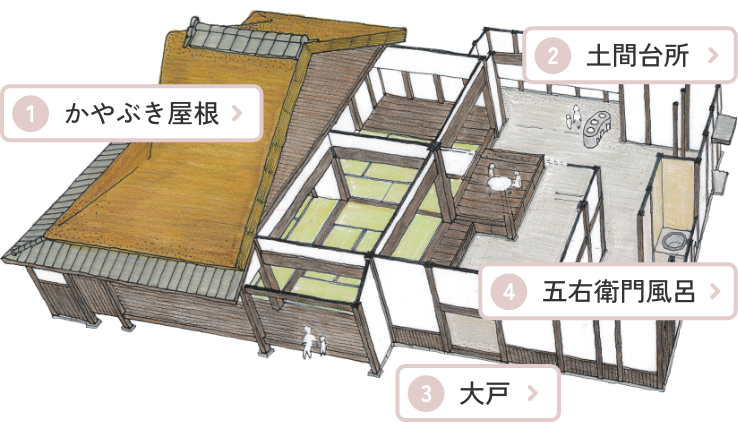

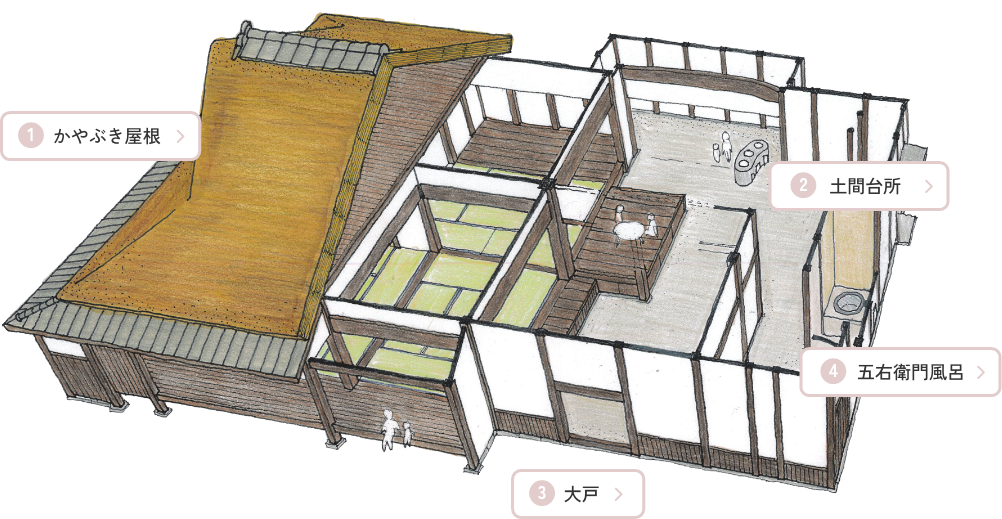

�����T�v

- ���z�N��

- 18���I����Ɛ���

- �\���l��

- ���ꉮ���@�������ؑ���������

- �����ʐ�

- 153�u

- �w��

- ���Ɍ��w��d�v������

�i2018�N3��20���j

��

���̂������

���Ƃ̑O�̔��ł́A�̂��炱�̒n��ō���Ă������n�̓`���앨��䂩��̂���앨���͔|����Ă��܂��B

�u��C���v�u���Ɉꐡ���v�u�ȁv�u���C�`�S�v�u���v�u�唞�v�Ȃ�

�����́A�s���{�����e�B�A�̎�ɂ���čs���A���w���Ȃǂ̊��w�K�̏�Ƃ��Ċ��p����Ă��܂��B

�X�̂��邽�`����Ԃ��ҁ`

���܁A�����

����Ԃ����Ƃ̂��炵

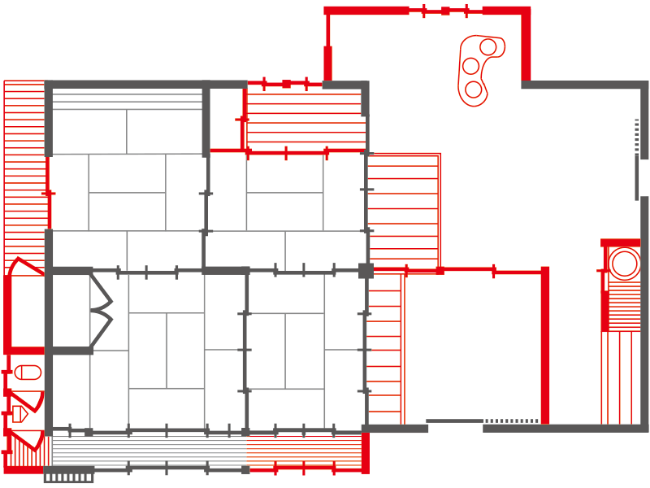

����Ԃ������i����Ԃ���ˁj

����Ԃ������i����Ԃ���ˁj

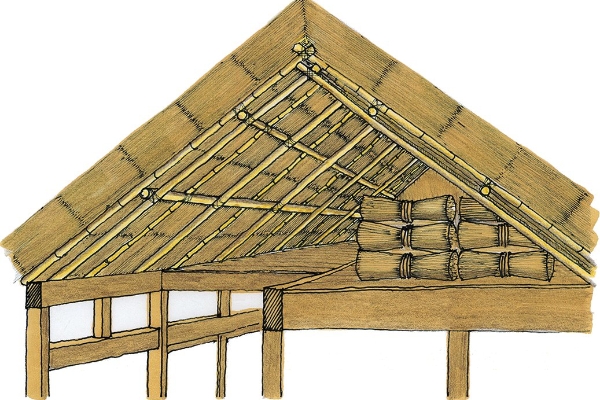

���܂ǂ��g�p���鎞�ɏo�鉌�ʼn��������Ԃ���邱�ƂŁA�h�����ʂ�u����v�����Ԃ��̌��іڂ��ł߂���ʂ������ϋv�������܂�܂����B�܂��A�����͉J�R���h�~���邽�߂ɋ}���z�ɂȂ��Ă��܂��B�������ɂ́A��C�p�́u����v�������āA�C���Ɏg���܂����B�ʋC���A�f�M���ɗD��Ă��܂����A�������Z�����_������A20�N�O��ŕ����ւ����K�v�ɂȂ�܂��B

�y�ԑ䏊�i�ǂ܂����ǂ���j

�y�ԑ䏊�i�ǂ܂����ǂ���j

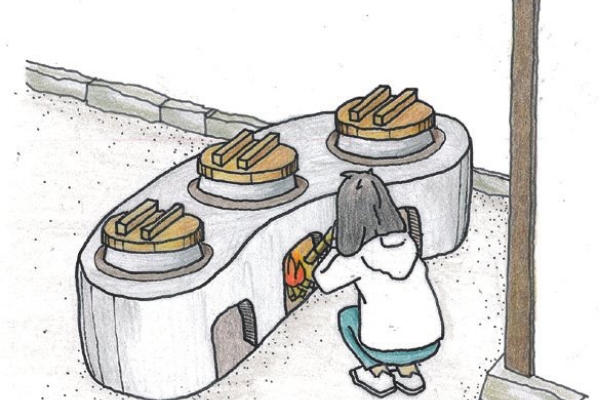

�����͓y�Ԃɂ��܂ǂ�����A�ؐ�����ׂĉ��������A���͂�𐆂��ȂǐH��������Ă��܂����B

��ˁi�����ǁj

��ˁi�����ǁj

�傫�Ȉ����˂̂Ȃ��ɏ����Ȉ����ˁi������ˁj��������̂��Ƃł��B

�܉E�q�啗�C�i��������Ԃ�j

�܉E�q�啗�C�i��������Ԃ�j

�S�̊��̉����璼�ڐd�Ȃǂ����ׂē������A����ӂݒ��߂ē���܂��B�܉E�q�啗�C�͐d�̎c��╗�C���̗̂]�M�ŁA������߂ɂ����Ƃ�������������܂��B

�������ԑ�ɏZ�܂��Ă������̂���Ԃ����Ƃ́A����ƂƂ��ɁA�Z�݂₷���悤�ɉ��z���d�˂��Ă��܂����B

���z���� 18���I �������

20���I �O������i���a��������H�j

���ԐF�̕������Z�݂₷���悤�ɉ��z���ꂽ�����ł��B